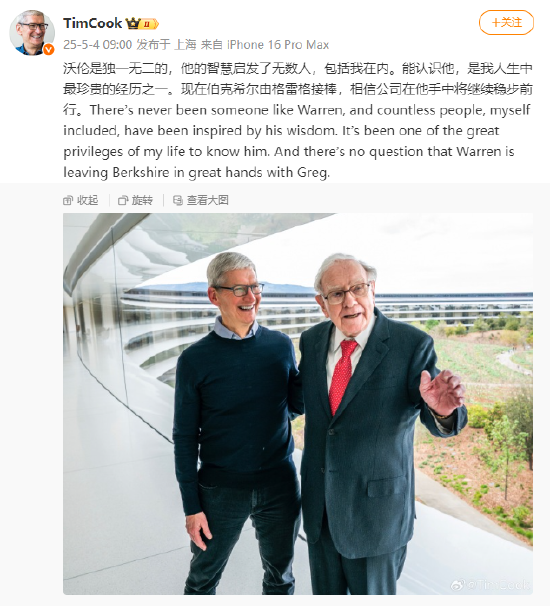

济南育英中学那场闹得沸沸扬扬的“体罚风波”,最新的官方通报用了千余字免息炒股配资,试图为事件画上一个句号。细节清晰:10天学习,16次批评,7次罚站,家长3次查看监控,第三次是查看完整视频……数字描摹出一个行为失当但无主观恶意的教师形象,也直接否定了“扇耳光”、“趴地捡牌”等最刺激公众神经的指控,事实清楚,尘埃落定。

然而,通报发布两小时,家长最新的发声却像一枚石子,再次砸向看似平静的水面。“视频八倍慢放,看到老师把手扬起来,看不清是打在胳膊还是脸上,但认为打在脸上”——这句话,远比通报里那些详实的数据和结论,更刺眼,也更耐人寻味。它照见的,是当下教育现场里一种难以言说的困境,一道深刻的信任裂痕。后来,家长的视频不见了,不知道是违规被删还是自己隐藏了起来。

这不是简单的“反转”或“打脸”,更像是一场令人窒息的沟通死局。 官方给出了基于完整监控的调查结论,逻辑清晰,援引了规则;家长看了完整视频,最后执着于技术手段下某个瞬间动作的模糊解读(“扬手”、“看不清是胳膊还是脸”),并坚持基于此的指控。双方都认为自己手握“真相”,却如同两条平行线,失去了交汇的可能。

问题出在哪?

“体罚”的边界,在现实中从来就不是一条清晰的刻度线。 通报认定了“拍打左上臂”、“抓左臂挥动”、“超时罚站”属于体罚,但“扔书本”、“课间操罚站”为“行为不当”。对教师而言,“扔桌牌”或许只是想引起注意的“严厉警告”;但对那个在十天内被反复点名、站立的孩子及其母亲来说,每一次公开的批评和罚站,累积起来就是一种难以承受的心理压力。家长看到的不是孤立的动作,而是孩子承受的整个压抑氛围。规则能界定“行为”,却难以量化“感受”和“伤害”。家长服药维权的极端行为背后,是这种积压情绪的爆发,虽然方式绝对错误,却也暴露了沟通渠道的失效和信任的彻底崩塌。

技术手段的介入,非但没有弥合分歧,反而加剧了对抗。 三次查看监控本是程序正义的体现,但当家长诉诸“八倍慢速”来寻找“打脸”的蛛丝马迹时,监控本身的意义已经异化。它不再是还原真相的工具,而成了寻找教师“有罪推定”的武器。网友的质问“慢速八倍不是更清楚吗?”有其道理,但这恰恰反映了双方对“证据”理解的鸿沟:一方认为清晰完整即是定论,另一方却在慢放的模糊帧里寻找支持自己预设的“答案”。真相,在执念面前变得不堪一击。网友评论中“躺平”、“不敢管”的担忧,正是这种家校信任崩塌后,老师可能走向消极自保的写照。

更深层的,是家校之间“共同语言”的丧失和角色的错位。 教师肩负管理几十个孩子的责任,秩序和效率是重要考量;家长则是孩子唯一的守护者,对“公平”和“尊严”极度敏感。当“教育惩戒权”遇上“零伤害”的期待,冲突几乎不可避免。家长的“律师团维权”、“网络施压”,教师的“委屈”与“寒心”,网友的“严惩无赖”或“躺平有理”,都在加剧对立。“花前轻诉心声”说的“学校和老师被闹得躺平了”,以及“大山江水”感慨的“自作孽”,都指向了同一个痛点:当教育变成了法庭攻防,当师生关系、家校关系充满了猜忌和防备,受伤最深的,恰恰是夹在中间的孩子。

慢放八倍的镜头,把教育现场说不清的痛楚、难以弥合的裂痕、以及在规则与情感夹缝中挣扎的各方困境,都无限放大在我们眼前。与其执着于在模糊的画面里寻找那一巴掌落在哪里的“绝对真相”,不如思考:我们如何共同努力,创造一个让孩子无需在恐惧中学习、让教师敢于负责任地管理、让家长能够理性信任的环境?这,才是通报和家长不接受之后,真正值得所有人深思的教育课题。

(图源网络,侵联删)

恒正网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。